人生で初めて金継ぎをやってみて分かったことメモに続いて、今度は実際にやってる様子を記録。完全に自分用のメモです。

でも、まあ、金継ぎの本とかに載ってるのは金継ぎのプロがやっている様子なので、初めて金継ぎをする素人がやるとこんな感じなんだなーというのも、何かの役に立つかもしれない。。。などと図々しく思っているそーの初金継ぎをどうぞ。

あ、金じゃなくて錫(すず)だった。錫継ぎ。

これから金継ぎを始めてみよう!という方は、「つぐキット」がおすすめです。「つぐキット」についての記事はこちら。

今回錫継ぎするのは、この器。

脚付きの器のフチが欠けてるのを、埋めて上から錫で仕上げます。

目次

焼き付け

生漆を、器の欠けているところに塗って、ロウソクの炎で焼き付けて、その後の漆のノリを良くする焼き付けという作業。

今回はやってみたけど、次回からはこの作業はやらない方向で。

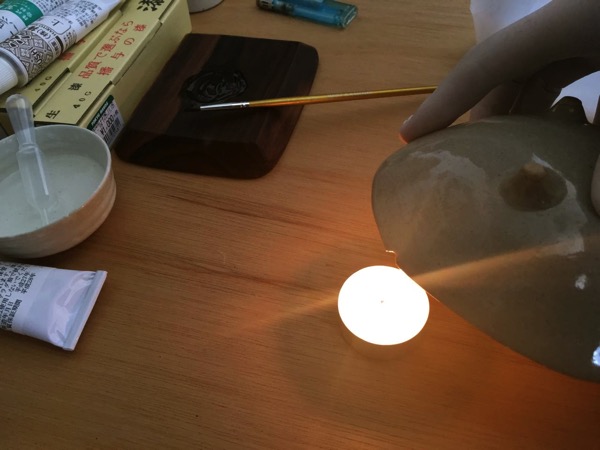

作業台の上はこんな感じ。

道具を並べて、金継ぎやってる感を出してみた。

人生初、生漆!開けてみました。

こんな感じの黄土色?

生漆を板の上に出しました。(最初はガラス板じゃなくて木の板を使ってみた)

ちょっと置いとくとすぐに、

赤茶色?みたいな色になってしまった。木の板だから分かりにくいけど。

これを器の欠けてるところに、塗る。

そんで、ロウソクの炎に当てて焼く。

ティッシュを当ててみて、何もつかなくなればOK。

なのだけれど、何回も焼いてはティッシュを当ててを繰り返してたので、ほぼ拭き取っちゃったんじゃないか疑惑が。。。

麦漆と木屑を合わせた刻苧(こくそ)で欠けを埋める

強力粉に水をちょっと足して、練ります。

しっかり練ってグルテンを出して、粘り気のある状態になったら、

同量の生漆を合わせる。

この状態が麦漆。小麦粉と漆を合わせたものだから、麦漆(むぎうるし)。

これに木屑を合わせる。”国産の堅い木の手挽きのおが屑がいい”と本に書いてあったんだけど、、、それってどこで手に入るの?ホームセンターに行っても加工しやすい柔らかい木しか売ってないし、、、仕方ないので、家にあった適当な木をノコギリで切っておが屑集めてみた。

そんなおが屑と麦漆を合わせる。

でも、やっぱり、なんか柔らかい木のおが屑って細かくないから、木屑が入ってんなーという感じのものに。

麦漆と木屑を合わせたのが刻苧(こくそ)というらしい。絶対読めない。

何はともあれ、刻苧を器の欠けた部分に塗ったくった。しっかりかけた部分が埋まるように。

この時点ではめっちゃ汚い。

室(むろ)に入れて乾かす

漆は湿気の多いところ、室(むろ)に入れて、湿気で乾かす。

言ってる意味がわからない。湿度が高いと乾くの?

漆は湿気によって固まる性質なのだそう。だから湿度が高いと硬化するということらしい。

金継ぎの職人さんは漆を乾かす専用の戸棚を室(むろ)として使うみたいですが、木の箱とか、プラスチックの箱、ダンボールなどでその代用をします。

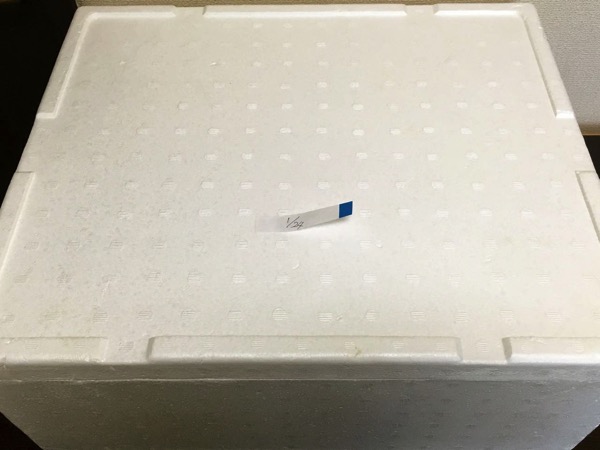

僕は家にあった発泡スチロールを使いました。

発泡スチロールの中に霧吹きをして、濡らした手ぬぐいも一緒に入れて、刻苧を塗ったくった器も一緒に入れます。

蓋をして、日付を書いたメモを貼っつけときました。

錆漆を塗る

室(むろ)に入れてから5日くらいで次の作業ができるんですが、なんだかんだ他のことしてたら、2週間位たってしまった。

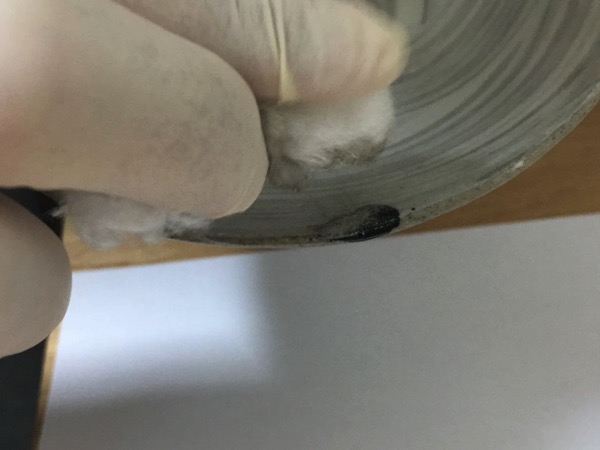

室から取り出すと、こんな感じに

相変わらず、汚い。

ここをカッターと、600番の耐水ペーパーで余計なところを落とす作業。

カリカリ、スリスリとやってると、

こんな感じに。とりあえず欠けたところは埋まった感じ。

ここに錆漆(さびうるし)を作って上から塗ります。

錆漆は、練った砥の粉と生漆を混ぜたもの。

砥の粉にちょっとの水を足して、練って、

同量の生漆を合わせて、

練る。

塗る。

こんな感じ。

再び室(むろ)へ。

呂色漆を塗る1回目

ここも2,3日で次の作業にいけると思うけど、一週間経った。

室(むろ)から取り出すとこんな感じ。

これをまたカッターと耐水の紙やすり(#600)で削って整える。

整え終わったのが、こんな感じ。

なかなかいい感じ。じゅんちょー。

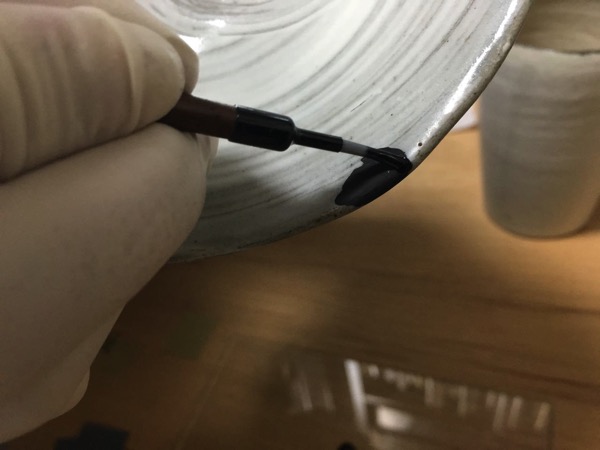

こんどはここに呂色漆(黒漆)を塗っていきます。

黒い。

極細の面相筆で黒漆を、補修したところの上に塗っていきます。

塗り終わり。

室(むろ)へ。

呂色漆を塗る2回目

これまた2,3日でいけるはずなのですが、なんかかんかしているうちに一週間が。

室から取り出すと、

なんかマットな感じ。

これを今度は耐水ペーパーの#1000でスリスリ。

この時点で、もう凸凹は感じないくらいになっています。

ここに2回目の呂色漆を塗ります。

塗り終わり。

室へ。

朱合漆を塗って金(錫)を撒く

3日後、室から取り出して見ると、

ややマットな感じで、シワが寄ってる。

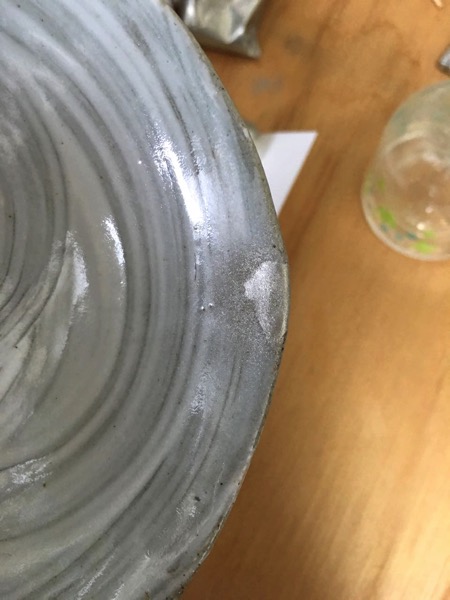

耐水ペーパー#1000で滑らかなさわり心地になるようにスリスリ。

見た目的にもいい感じ。

ここに朱合漆を塗って、錫を撒きます。

朱合漆(しゅあいうるし)。

これを丁寧に塗っていきます。

塗り終わり。

が、ここで失敗してしまいました。

まず、朱合漆の塗りすぎ。塗りすぎてしまったので、固まった時にシワになってしまった。

そして、朱合漆を塗ってから、程よく漆がかたまり始めた頃を見計らって金なり錫なりをまくのですが、放置しすぎて表面が乾いてしまって錫のつきが悪かった。

のですが、一応続きを。

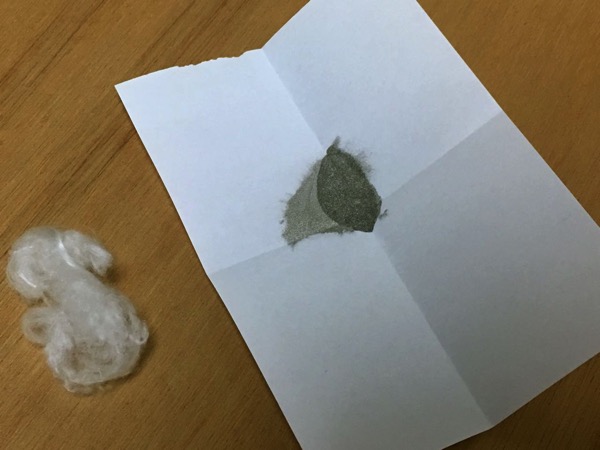

錫を紙の上に少量出して、

真綿に付けて、朱合漆の上でポンポン叩くようにして撒きます。

撒き終わった状態がこれ。

が、これを室に入れて3日間乾かした後に取り出してみたら、シワシワだし、錫はのってないし、端っこからく黒い漆がはみ出してるし、、、それは、それは酷かった。。。

失敗例として、ちゃんと写真にとっておけば良かったのですが、ショックですっかり忘れてしまいました。

ちっきしょーっ!ちっきしょーっ!と何かに取り憑かれたように失敗部分にやすりをかけ、朱合漆を塗って、これでもかっ!ってくらい錫をまいて、ハッと我に返って撮った写真がこれ。

もうこの時点で、一回目の錫撒き終わりと見た目が違いますね。

これをもう一回、室に。

錫継ぎ完成?

2回目の錫をまいてから、3日後。

室から取り出したのが、この状態。

室に入れる前とあんま見た目的には変わった様子ない。

これを水で流して、優しく洗って拭くと、

こんな感じに。

人生初金継ぎ(錫継ぎ)完成!

なんか、継いだ下のとこにヒビが入ってるけど。。。

金継ぎを初めてやってみて

金継ぎをやってみて、最後大失敗もしたし、リカバーするも完成度もまあそれなりだし、もともとの器の部分も結構やすっちゃったし、、、金粉使ってないし。

いろんな反省点はあるけれど、とりあえずの一歩を踏み出せたことは大きい。

材料も、道具も一応揃えたし、欠けてる器にはことかかないし。あとは、楽しみながらちょっとずつ継ぎながら慣れていきたいと思います。

そして、金継ぎのとりあえずの目標というか、僕が本物の金で継ぎたいバラバラに割れちゃった器を、ちゃんと継ぐところまでたどり着きたい。

一緒にキンツガーになりませんか?

【追記】金継ぎの材料とか道具については人生初の金継ぎをやってみて分かったことメモに書いているんですが、今なら「つぐキット」がおすすめです。

「つぐキット」を実際に使ってみた紹介はこちらです。

自分で継ぐ!金継ぎセット「つぐキット」の中身とその他に必要なもの

「つぐキット」を使って金継ぎをした様子はこちらです。

自分で継ぐ!「つぐキット」で金継ぎしてみた感想と口コミ

あーー面白かった。そう、そう、と思いながら読みました。

金継ぎ、何度かやってます。それも全部偽物で

って、本物がやりたいけど、絶対に道具が入手できない。

しいて言えば、金粉が日本より安く手に入るかな。

アメリカ在住です。 エポキシとマイカ(金粉 偽物)で何となく

それなりにやってます。

漆をアマゾンで注文したら 送ってやらない! と なんでやねん。チェ!

状態です。

来年日本に帰ったら、材料を揃えるつもりですが、ココで、あ、小さい漆のチューブを買うのが良いんだと、、、それと、3個も必要なんですね。

ハードル高いなーー。 UPしてくださってありがとう。

山本庸子さん、こんにちは。

アメリカで金継ぎされているんですねー。やっぱり、材料や道具が手に入らなさそーですね^_^

日本でもその辺ではなかなか手にはいらないので、僕も殆どの物をネットで買い揃えました。

帰国された際にはぜひ揃えてキンツガーになられて、、、あ、もうキンツガーなんでした。。。

コメントありがとうございます。

あちこちネットうろうろして

こちらにたどり着きました( ¨̮ )

こちらが1番参考になりそうです

注文した金継ぎセットが昨日届き

今夜 ここを読む前にやっちゃいました

どうなるか分かりませんが…

またお邪魔します(*‿*)

きーさん、こんにちは。はじめまして!

>こちらが1番参考になりそうです

ありがとうございます〜!そーいっていただけて、とっても喜んでいますヽ(^。^)ノ

コメントありがとうございます。